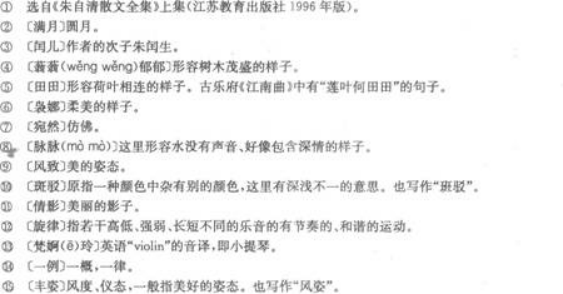

二荷塘月色①

朱自清

这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起日日走过的荷塘,在这满月②的光里,总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了,墙外马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿③,迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫,带上门出去。

沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走,夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许多树,蓊蓊郁郁④的。路的一旁,是些杨柳,和一些不知道名字的树。没有月光的晚上,这路上阴森森的,有些怕人。今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的。 ’

路上只我一个人,背着手踱着。这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。像今晚上,一个人在这苍茫的月下,什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田⑤的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜⑥地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然⑦有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉⑧的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致⑨了。

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳⑩的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影⑩,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律 ,如梵婀玲 上奏着的名曲。

荷塘的四面,远远近近,高高低低都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例 是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿 ,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么

也没有。

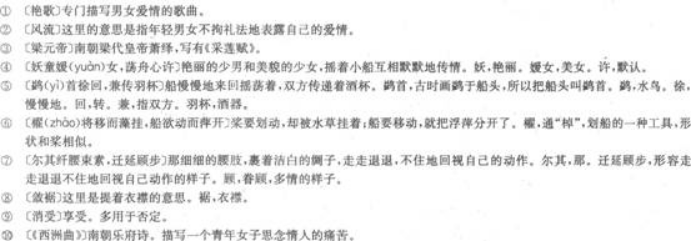

忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗,似乎很早就有,而六朝时为盛;从诗歌里可以约略知道。采莲的是少年的女子,她们是荡着小船,唱着艳歌①去的。采莲人不用说很多,还有看采莲的人。

那是一个热闹的季节,也是一个风流②的季节。梁元帝③《采莲赋》里说得好:

于是妖童媛女,荡舟心许④;鹢首徐回,兼传羽杯⑤;擢将移而藻挂,船欲动而萍开⑥。尔其纤腰束素,迁延顾步⑦;夏始春余,叶嫩花初,恐沾裳而浅笑,畏倾船而敛裾⑧。

可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受⑨了。

于是又记起《西洲曲》⑩里的句子:

采莲南塘秋,莲花过人头;低头弄莲子,莲子清如水。

今晚若有采莲人,这儿的莲花也算得“过人头”了;只不见一些流水的影子,是不行的。这令我到底惦着江南了。——这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前;轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了。

1927年7月,北京清华园。

辨析下列词的含义。

【学习提示】 一、题解

《荷塘月色》写于1927年7月。此时,正值“四·一二”蒋介石背叛革命之时。曾参加过五四运动的爱国知识分子朱自清,面对这一黑暗现实,他悲愤、不满而又陷入对现实无法理解的苦闷与彷徨之中。怀着这种孤独苦闷的心情,朱自清先生写下了《荷塘月色》这篇文章。

二、思想内容

《荷塘月色》是现代抒情散文的名篇。文章借对“荷塘月色”的细腻描绘,含蓄而又委婉地抒发了作者不满现实,渴望自由,想超脱现实而又不能的复杂的思想感情,为我们留下了旧中国正直的知识分子在苦难中徘徊前进的足迹。

三、段落层次

本文可分为三部分。

第一部分(1自然段):交代夜游荷塘的缘起。第二部分(2~6自然段):写夜游荷塘的心绪,并细腻地描绘了荷塘月色的朦胧。这部分又可分为三层。第一层(2~3自然段)写荷塘四周的环境和作者漫步荷塘时所产生的淡淡的喜悦和哀愁的矛盾心情。第二层(4~5自然段)写月下的荷塘和荷塘上的月色,字里行间流露出作者难得的片刻淡淡的喜悦之情。第三层(6自然段)写荷塘四周的月色。由于“热闹是它们的,我什么也没有”,淡淡的哀愁又袭上作者心头。第三部分(7~8自然段):写夜游荷塘产生的联想,并以美景不能排遣哀愁与开篇的“心里颇不宁静”呼应,结束全篇。

四、写作特点

1.构思精巧,结构自然天成。文章由“这几天心里颇不宁静”破题,写夜游荷塘的缘起。接着以作者游踪为线索,写荷塘的小路、荷塘的外部、荷塘的内部、荷塘的静景、荷塘的动景,然后由荷塘而转写月色——由月光写到月影,从荷塘中的月色写到荷塘四周的月色。在写尽荷塘月色之后,神笔轻轻一荡,忽而联想一两千年前江南采莲的风俗,思接千载;忽而又以“今晚若有采莲人”拉回现实,引出一缕怀古思乡的幽情,“这令我到底惦着江南了”,一种淡淡的哀愁又袭上心来。赏月既不能排解心中苦闷,于是只好“推门”回家。这样便形成了为排解“不宁静”的心情,“带上门出去”夜游荷塘而又带着哀愁“推门”回家的自然天成的完美的艺术构思与和谐自然的整体艺术结构。

2.善于抓住景物特征并能从多角度对景物进行描绘。荷塘月色是本文描绘的重点,其中荷叶、荷花又是其描绘的中心。写荷叶,从其“田田”的外形、“亭亭”的美姿、“舞女的裙”般的美的情态进行描绘;写荷花则从其“色”、“形”、“味”不同角度进行描绘。不仅如此,在写荷叶和荷花时,作者除了作静态的描写外,也作动态的描写,正因如此,作者笔下的荷叶荷花,才有那样妩媚多姿、馨香迷人、出神入化、妙不可言的艺术魅力。

3.语言生动优美。本文作者十分讲究炼字,因此,一些平凡的字词,在作者匠心的安排下,常常产生一种神奇的美感和韵味。如:“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上”,这个“泻”字,就将无形的月光化为有形之物,将静态的光化为流动之光。又如写杨柳的倩影,“像是画在荷叶上”的“画”字就用得出神入化:既突出了倩影的美,也巧妙地流露了作者的喜悦之情。

此外,巧用比喻和通感手法使本文语言更富生动性、形象性和艺术感染力,也是本文语言表现手法的一大特点。

阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

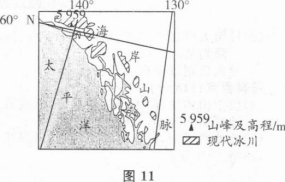

大陆冰川在向海洋运动的过程中,侵蚀海岸,形成槽谷;冰川退却后,海水侵入槽谷。形成峡湾。图11所示区域是典型的峡湾分布区之一,其陆地部分在末次冰盛期被巨厚的冰川覆盖,目前仍分布有面积较大的现代冰川。该区域的东南部沿海地区森林茂密。峡湾风光和冰川地貌吸引众多摄影爱好者和地理学者前往。

(1)描述图示区域现代冰川的分布特征。(6分)

(2)分析图示沿海地区森林茂密的自然条件。(6分)

(3)列举世界其他一处可以观赏到峡湾景观的地方,指出观赏季节并说明理由。(6分)

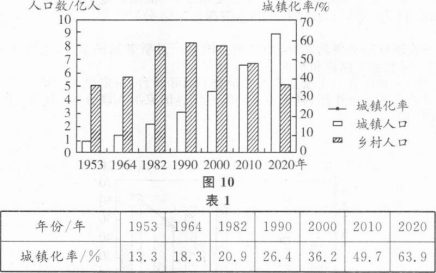

阅读图表材料,完成下列要求。(17分)

图10示意我国历次人口普查部分数据。表1为我国历次人口普查城镇化率。

(1)根据表1数据,补绘我国城镇化率变化折线。(5分)

(2)归纳我国城乡人口变化特点。(12分)

阅读材料,回答问题。(11分)

材料1961年9月,第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔格莱德举行。出席会议的有25

个国家,通过了《会议宣言》。《宣言》宣布:不结盟国家鼓励和支持为自己的独立和平等而进行斗争的各国人民;主张立即无条件地、彻底地和最后废除殖民主义,并共同努力制止各种新殖民主义;强调“和平共处的原则,是代替‘冷战’和可能发生的全面核灾祸的唯一的办法”。《宣言》表示“不结盟国家无意组成一个新的集团而且也不能成为一个集团”。

——摘编自齐世荣主编《世界史》

说明不结盟运动兴起的原因及意义。

阅读材料,回答问题。(12分)

材料科举制度滥觞于隋而成熟于唐。唐朝科举考试既有每年举行的常科,还有临时不定期

由皇帝亲自主持的制科。常科分为秀才、明经、进士、明法等科;制科以策论为主,也考经史与诗赋。士人一旦被录取,“文策高者,特授以美官,其次与出身”。科举制为下层的读书人开辟了一条入仕的道路,有利于国家广泛地选拔经邦治国的优秀人才。

——摘编自张岂之主编《中国历史》

简述隋唐时期科举制度的主要内容及影响。

回答问题。(12分)

1924年,孙中山接受中国共产党的意见,确立了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,重新解释三民主义。简述新三民主义与中国共产党民主革命纲领的联系与区别。

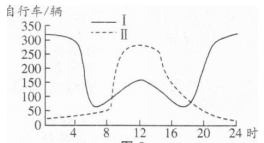

某城市试点共享单车和共享汽车服务。其中,共享汽车是纯电动汽车,市民利用手机小程序就能快速订车使用。图示意该城市某工作日不同区域共享单车的停车数量变化。据此完成题。

该城市推出共享汽车,有利于( )

某城市试点共享单车和共享汽车服务。其中,共享汽车是纯电动汽车,市民利用手机小程序就能快速订车使用。图示意该城市某工作日不同区域共享单车的停车数量变化。据此完成题。

图中I、Ⅱ曲线分别代表( )

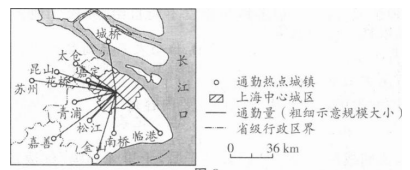

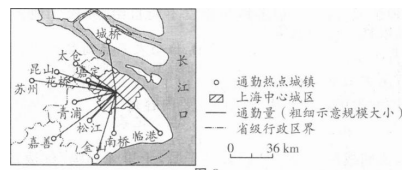

近年来,上海中心城区与周边城镇之间的通勤人数显著增加。图示意某月上海中心城区与周边通勤热点城镇之间的通勤规模。据此完成题。

近年来,上海中心城区与周边城镇之间的通勤人数显著增加,主要得益于( )

近年来,上海中心城区与周边城镇之间的通勤人数显著增加。图示意某月上海中心城区与周边通勤热点城镇之间的通勤规模。据此完成题。

图示通勤量大的热点城镇大多( )

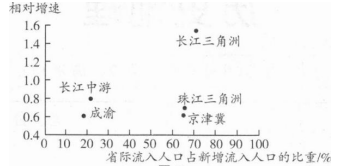

京津冀城市群、长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、长江中游城市群和成渝城市群是我国人口的主要流入区。图示意2000—2010年五大城市群新增流入人口状况,其中相对增速是省际增速与省内增速的比值。据此完成题。

与沿海城市群相比,内陆城市群的新增流人人口( )