面试热点:停课不停学,如何出实效

【热点背景】

为阻断疫情向校园蔓延,确保师生生命安全和身体健康,教育部日前下发通知,要求2020年春季学期延期开学,学生在家不外出、不聚会、不举办和参加集中性活动。各培训机构也按要求取消各类线下课程。防控新型冠状病毒肺炎是当前头等重要的大事,各级教育部门正按教育部和当地党委政府统一部署要求,全力防控,坚决防止疫情在学校蔓延,延期开学是其中的一项重要举措。

【题目模拟】

2月10日是广东普通高中原定开学时间。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,开学日延迟。广东各地市如广州、深圳、珠海、佛山等组织开展线上教学,确保“停课不停教、不停学。对此,请谈谈你的看法。

1.分析政策出台的目的、意义;

2.分析政策可能存在的问题;

3.提出具体措施和建议。

开学日延迟在于防止师生回归校园后,出现交叉传染,是积极响应当前严控防疫政策的举措。“停课不停学”是战疫的应急之举,积极保证学生们的学习。

当前疫情,不可扎堆,不可聚集,学校停课,实属无奈之举,但“春光美如斯,正是读书时”,学习犹如逆水行舟,不进则退,倘若此时因为停课,就停止了学习,那学生们的学习进度和总体教学任务将会受到严重影响。开展线上教学不失为一个绝好的办法,但是如此大规模而且是完全取代线下还是困难重重,要想保障“停课不停学”的效果,还得注重以下这些问题。

第一,统筹协调,保障供给。疫情突发,打了所有人一个措手不及,短时间内上线线上课程任务艰巨,原有网络平台承载有限,需加强网络维护投入,适当增加服务器容量,避免由于视频卡顿等技术原因影响学习效果。注重线上课程的供应,加强对教师的培训引导,帮助教师转变角色,也可以借助校外培训机构的优质资源。

第二,课程衔接不能超前。停课不停学的目的在于不因为疫情减少了学生学习课时,从而造成学习进度的停滞。但是要避免学习开展超前学习,这样不但增加了学生的负担,还会出现教育不公平现象。教育主管部门可通过学生年级对应课程申报、网上教学工作实施动态监控的手段来加强监管,对于违规培训机构和学校要及时的规范。

第三,全方位关注学生。长期的线上学习,给防近视工作带来了巨大压力,课程应根据中小学生的生理情况合理设计,组织好网络课堂教学工作,增加课间休息时长,增设防疫教学,供学生了解防疫知识,增设音体美劳、阅读、手工等活动类课程,供学生放松学习,组织由家长配合操作眼保健操、课间操和心理疏导,保证学生身心健康。

总之,要将好事办好。停课不停学还是在于防疫、保学,确保线上教学质量,避免增加师生、家长的额外负担,还需要各级教育部门及时总结经验、反思、调整、改进。绝不可因此举产生“形式主义””面子工程“。

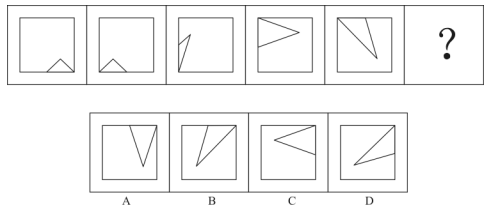

从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:

建国以来第一个获特等发明奖的科学家是( )。

3566355

用“气候,道路,疲乏,幸福,灯泡”等词,编一个故事。

用“发展,诚信,事业,智慧,小康”等词,编一个故事。

用“病毒,联合,休息,公正,伸缩”等词,编一个故事。

在冬季,人们往往容易鼻子出血,因而常常在房间的地上洒一些水,或在室内放一盆清水、挂一些湿毛巾等。对以上做法最合理的解释是( )。

唐朝时,中日文化交流最杰出的使者是( )。

在“首届京剧旦角最佳演员”的评选中,梅兰芳、程砚秋、尚小云、( )当选,被誉为京剧“四大名旦。”

《清明上河图》反映了我国哪个朝代的都市生活?( )