1964年,美国心理学家布卢姆发表了题为《人类特征的稳定性与变化》的研究报告,他认为“个人的智力成熟从出生到4岁发展到40%,4到8岁再发展30%,8岁以后发展剩下的30%,如果儿童在这非常重要的早期岁月中得不到理智的刺激,他们的学习能量就受到了严重的妨碍”。青少年从出生到成熟并不是每年匀速地发展,而是经历过几次发展的高潮。第一次高潮是婴儿出生的第一年。在这一年内,

婴儿身高增长25厘米左右,体重增加7公斤左右。然后就缓慢下来,每年平均身高增长2、3厘米,体重增加2、3公斤。第二次高潮是六、七岁,这个时期身高、体重的发展不是那么显著,而明显的发展主要表现在大脑和心理上。6岁儿童的大脑重量已经达到成人脑重量的90%以上,儿童的生理、心理状况已经为接受学校教育提供了必要的条件。第三次高潮是青春发育期,也就是少年期。女孩子大约在十二三岁,男孩子大约在十四五岁,这个时期,身高每年增长7、8厘米,体重增加5、6公斤。少年期是一个过渡时期,既有儿童的特征,又有了成人特征的萌芽。

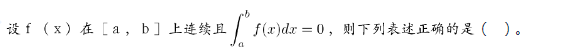

请根据所学的教育学知识分析上述材料。

(1)个体身心发展具有不平衡性,这种不平衡性主要表现在两个方面:一方面是指身心发展的同一方面的发展速度,在不同的年龄阶段是不平衡的。正如材料中所显示的,人的身高、体重的发展有两个高峰期,即出生的第一年和青春期。另一方面是就个体身心发展的不同方面而言的,研究表明,青少年身心的不同方面所达到的某种发展水平或成熟的时期是不平衡的。如材料所示,人的智力在8岁已经达到了较高的发展水平,而性的成熟则要晚得多。 (2)如材料所示,在这一时期内,对个体某一方面进行训练可以获得最佳成效,并能充分发挥个体在这一方面的潜力。错过了关键期,训练的效果就会降低,甚至永远无法补偿。因此,教育必须适应人身心发展的不平衡性,在人的素质发展的关键期内,施以相应的教育,促进该素质的发展。

教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志就是( )。

在教育史上主张“不愤不启,不悱不发”的教育家是()。

心理学家所说的“危险期”或“心理断乳期”是指( )。

教育工作中做到“因材施教”、“长善救失”符合年轻一代身心发展的( )。

德育过程与品德形成过程的关系是( )。

德育过程是培养学生( )的过程。

学生从事集体活动、结交好友的场所是( )。

教师的工作目的和使命是( )。

直接决定教育目的的因素是( )。