我们的天性是自由的,但我们却会因为一些僵硬的知识的束缚而失去自由。

十二岁那年春天,我在田野上发现了一株很瘦弱的小根树苗,便将它挖回来栽在菜园里。它一天一天地长大了,两年后就蹿成一米多高。春天来临,它的树干是亮灿灿的紫铜色。它长得结实而漂亮。再过两年,它就能挂果——我想。然而,两年后,它并没有如我所期盼的那样。我的小桃树再也没有长高,而且还显出奄奄一息的样子。记得那时我很难过。

后来我终于找到了原因:我的老祖母借它为瓜架,在它的根下种了丝瓜,那些刁钻的丝瓜藤就沿着它的树干攀缘而上,并像锁链那样一道道地把树干箍扎起来,对它千缠百绕。我把它们全扯掉了。第二年,桃树又生机勃勃地成长起来。那年,春寒料峭,它开花了。夏天,桃子成熟了,十分可爱。

如果我们也像这株桃树一样,被藤蔓所缠绕,我们就会失去生命的光彩。

一位从事诗歌研究的朋友曾介绍过两首台湾小孩写的诗。其中一首诗说一个无拘无束的小孩光着脚丫在地板上跑起来,留下的脚印就像游动的鱼。妈妈来了,却用拖把将这些“鱼”一网打尽。这首诗简直妙极了。我想,它们只能出自未被僵硬的知识束缚的心灵。

(节选自曹文轩《不可缠绕的心灵》)

问题:

(1)结合全文,说说“生命的光彩”的含义。

(2)文中画线的句子运用了哪些修辞手法?表现了作者怎样的情感态度?

(3)“妈妈来了,却用拖把将这些‘鱼’一网打尽。”请说说你对这句话的理解。

(1)生命的光彩指天性自由、健康发展,是富有生机和创造力的自然状态。

(2)画线句子运用了比喻、拟人、夸张的修辞手法。作者认为藤蔓束缚了桃树的自由生长,而人为的诸多僵硬而野蛮的束缚同样是对生命的极大摧残,表达了对束缚的不满和批驳,以及对生命自由的渴望和热爱。

(3)文中“妈妈”将儿童充满想象力和创造力的“鱼”抹杀了,而这类成人眼中合乎常识的行为恰恰会掐灭创造的种子,束缚自由的天性。

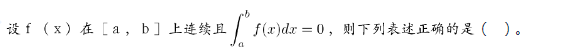

教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志就是( )。

在教育史上主张“不愤不启,不悱不发”的教育家是()。

心理学家所说的“危险期”或“心理断乳期”是指( )。

教育工作中做到“因材施教”、“长善救失”符合年轻一代身心发展的( )。

德育过程与品德形成过程的关系是( )。

德育过程是培养学生( )的过程。

学生从事集体活动、结交好友的场所是( )。

教师的工作目的和使命是( )。

直接决定教育目的的因素是( )。