材料:

一天上午,晓轩突然在教室里大叫起来:“陈老师,我新买的钢笔不见了。”这时,很多同学把怀疑的目光转向小明,有的想要打开他的书包检查,小明一边说“我没拿”,一边推开同学们的手。我大概知道是怎么回事了,因为班上同学丢的几件东西都是在小明那里找到的,我安慰了一下晓轩,然后让大家安静下来,说:“晓轩的钢笔肯定会找回来的,现在大家先安心上课。”

中午,小明悄悄来到办公室,递给我一支钢笔,我问他:“这是晓轩的钢笔吗?”他点头。我又问他:“你为什么要拿他的钢笔呢?”他说:“这支钢笔很漂亮。”我说:“东西再漂亮也是别人的,没有经过别人的同意,不能拿别人的东西,你知道吗?”小明惭愧地点点头。

经过调查我发现,小明平时去亲朋好友家里,想要什么东西都可以随便拿,久而久之,养成了“顺手牵羊”的坏毛病。就此,我多次跟小明的父母沟通,要求家长不要溺爱孩子,帮助孩子意识到,不是自己的东西不能随便拿。

我还在班上组织班会活动,让大家熟练掌握向别人借东西的礼貌用语。

经过不断的努力,小明终于改变了乱拿别人东西的不良习惯。

问题:

请从教师职业道德的角度,评析陈老师的教育行为。

材料中陈老师的行为是正确的。(1)陈老师的做法体现了关爱学生的教师职业道德。关爱学生要求关心爱护全体学生,尊重学生人格,对学生严慈相济,做学生的良师益友。当其他同学怀疑小明偷钢笔并要搜小明的书包时,陈老师并没有鼓励同学们这样做,而是让同学们先上课。这是对小明的尊重与保护,体现了关爱学生的教师职业道德。(2)陈老师的做法体现了教书育人的教师职业道德。教书育人要求教师循循善诱,诲人不倦,因材施教,培养学生良好品行,促进学生全面发展。陈老师对小明进行了耐心的说服,并动员家长和班会活动对小明进行教育,最终让小明改变了乱拿别人东西的不良习惯。这体现了陈老师教书育人的教师职业道德。

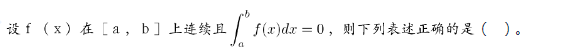

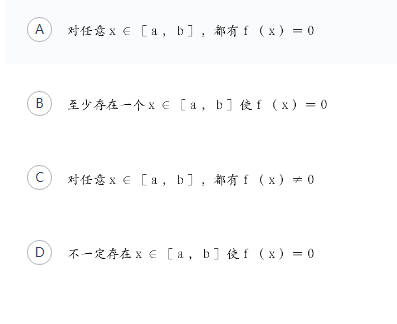

教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志就是( )。

在教育史上主张“不愤不启,不悱不发”的教育家是()。

心理学家所说的“危险期”或“心理断乳期”是指( )。

教育工作中做到“因材施教”、“长善救失”符合年轻一代身心发展的( )。

德育过程与品德形成过程的关系是( )。

德育过程是培养学生( )的过程。

学生从事集体活动、结交好友的场所是( )。

教师的工作目的和使命是( )。

直接决定教育目的的因素是( )。