当前位置:首页 → 职业资格 → 教师资格 → 小学教育教学知识与能力->阅读下面材料,回答问题。师:同学们,课前我们分成了几个小组,

阅读下面材料,回答问题。

师:同学们,课前我们分成了几个小组,今天我们就要在这里进行一次计算比赛,然后评比计算最优秀的小组。大家说,以什么作为评价标准呢?

生:看哪一小组做对的题多!

师:现在这里就有一些同样的题,每人一份,在规定时间内,大家同时做同时停。

师:我们这样做公平吗?

生:公平!

(一段时间后,得出结论)师:现在我宣布XXX是“最优秀小组”!

生:这样不公平!

师:为什么不公平?

生:因为人数多的组做对的题就多,人数少的组做对的题就少,所以不公平!师:怎样评才算公平呢?

生:把小组人数统一就行。

师:也就是把人数多的小组的人数,分一些给人数少的小组,将人数均衡一下,这种方法就是“移多补少”,也就是我们常说的平均。大家想一想我们班57人怎么分呢?

生:算一算,每一小组平均每个人做对多少道题。这样比较才算公平!

师:好,这节课我们就来研究关于平均数的知识。(板书课题)

问题:试评述以上教学片段。(20分)

该教学片段中,教师在引入“平均数”时,环环相扣,体现了以下两个特点:

(1)源于生活,自然得法。教师把“平均数”这一概念通过学生进行计算比赛来呈现,体现了教师善于捕捉生活现象,采撷生活实例,为课堂教学服务的教学理念。教学内容的呈现源于学生的学习活动,巧妙的是教师将“平均数”这一知识融于学生的比赛中,融于比赛的统计中,这一点就体现了教师教学设计的“新”。

(2)设疑解疑,探究释理。教师在知识内容的关键处设疑,开拓了学生的思路,使之深入理解“比赛”这一现象背后的本质特征。这种导入看似随意,却是教师抓住了“平均数”这个统计概念的本质精心设计的。他在不断地给学生创设认知上的不协调,从而大大地调动学生的积极性。学生们在统计比较中深入思考,感受了“平均数”,找到了求平均数的方法,揭示出了平均数问题的卖质,学生思维的深刻性也因此得到了训练。

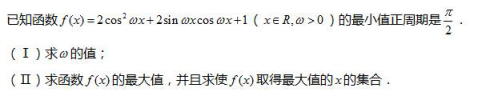

《义务教育数学课程标准(2011年版)》强调,课程内容要反映社会的需要、数学的特点,要符合学生的认知规律。课程内容的组织要重视过程,处理好()的关系。

设α是某一方程组的解向量,k为某一常数,则kα也为该方程组的解向量。( )

案例:

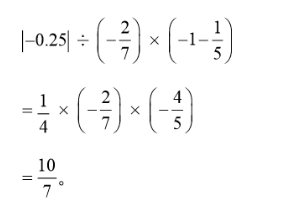

在有理数运算的课堂教学片段中,某学生的板演如下:

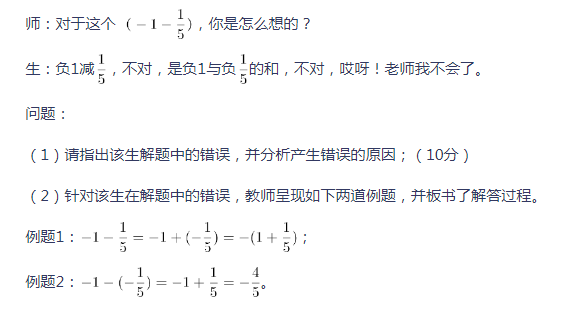

针对该学生的解答,教师进行了如下教学:

师:请仔细检查你的演算过程,看是否正确无误?

生:好像正确吧。

请分析例题1、例题2中每一步运算的依据。(10分)

初中数学课程是一门国家课程,其主要内容包括课程目标、教学内容、教学过程和( )等

教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志就是( )。

对高中数学的评价,下列说法错误的是( )。