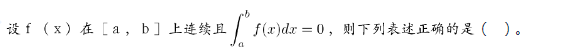

当前位置:首页 → 职业资格 → 教师资格 → 中学美术学科知识与教学能力->案例:某老师在上“现实主义美术作品欣赏”一课的时候,准备充分

案例:

某老师在上“现实主义美术作品欣赏”一课的时候,准备充分,讲解精到,声情并茂,学生听得非常认真。在交流与互动的环节,老师出示米勒的作品《晚钟》,提问说“请问这幅画给同学们什么样的感受 ”“你从这幅画中感受到了什么 ”……学生们一片沉寂,不知从何答起……

问题:请分析此种现象出现的原因,并谈谈如何改进。

(1)原因:所提的问题不具有目的性、针对性、启发性和可行性。

(2)改进:教师应精心设计筛选问题,尽量做到通俗易懂。

①提问要具有针对性和目的性,从而使学生能够理解问题,并做以回答;

②问题应简明扼要;易于学生回答;

③问题应由浅入深,循序渐进;如首先提问从《晚钟》你们看到了什么 紧接着再提问“给你什么样的感受

(教师提醒从色调、线条、人物表情、动作等方面分析)”引发学生思考;最终再提问“这幅作品表达了作者什么样的感情等”;

④问题的难易要适度,具有一定的启发性;

⑤应抓住关键词提问,给学生指定思考问题的方向等。

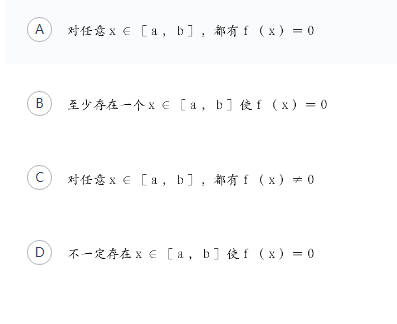

教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志就是( )。

在教育史上主张“不愤不启,不悱不发”的教育家是()。

心理学家所说的“危险期”或“心理断乳期”是指( )。

教育工作中做到“因材施教”、“长善救失”符合年轻一代身心发展的( )。

德育过程与品德形成过程的关系是( )。

德育过程是培养学生( )的过程。

学生从事集体活动、结交好友的场所是( )。

教师的工作目的和使命是( )。

直接决定教育目的的因素是( )。