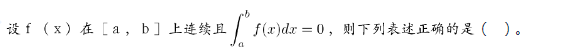

当前位置:首页 → 职业资格 → 教师资格 → 中学生物学科知识与教学能力->材料:甲、乙两位老师的提问甲、乙两位老师在指导学生使用高倍显

材料:

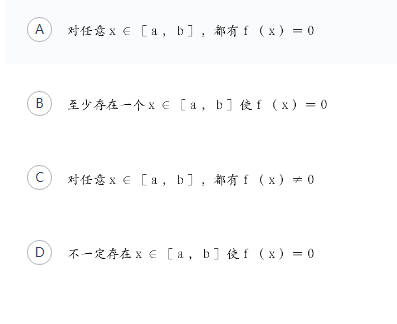

甲、乙两位老师的提问

甲、乙两位老师在指导学生使用高倍显微镜观察几种细胞的教学中分别提出了如下

问题:

问题:

(1)从教学目标的角度分析甲老师和乙老师的提问特点。

(2)针对其中一位教师的提问提出改进的建议。

(1)甲老师提问的问题缺乏启发性,采取设问的形式,将需要学生观察的现象及得出的结论直接告诉学生,进而提问“对不对…“是不是”,不利于学生的观察与思考.无法发挥学生的主观能动性。乙老师提问的问题具有启发性,引导学生正确使用显微镜,学生通过观察、思考才能发现不同细胞结构的异同点;在比较观察后提问真核细胞与原核生物细胞结构的异同.循序渐进.层层深入,由浅入深地激发学生学习的兴趣,锻炼学生的思维品质,符合课程改革对于课程实施的要求。 (2)建议甲老师改变提问方式,第一题改为提问学生在使用显微镜观察时有哪些要注意的要点,引导学生通过思考,巩固原来所学知识;第二题可在学生遇到问题时进行提问,问“应该如何解决”,引发学生深入思考,帮助困难学生解决问题.或者激发遇到问题的学生自行思考.而不是直接问“是不是”;第三与第四的问题应是

在学生观察时进行发问,让学生带着问题进行有目的的观察。使学生变被动为主动,从被动地接受理论知识,到主动地思考.掌握学习方法。

教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志就是( )。

在教育史上主张“不愤不启,不悱不发”的教育家是()。

心理学家所说的“危险期”或“心理断乳期”是指( )。

教育工作中做到“因材施教”、“长善救失”符合年轻一代身心发展的( )。

德育过程与品德形成过程的关系是( )。

德育过程是培养学生( )的过程。

学生从事集体活动、结交好友的场所是( )。

教师的工作目的和使命是( )。

直接决定教育目的的因素是( )。