作为癌症中心的医务社会工作者,你深深体会到疾病患者的压力与痛苦。最近,你发现医院白血病患儿很多,且他们的父母都深受孩子病痛的影响,医院希望社会工作部将他们连接起来,使之相互帮助、相互支持,共同面对遇到的困难境遇。

问题:作为医院社会工作者,请设计一份小组服务方案。

1.问题的陈述与分析 白血病患儿的父母在面对身患重病的孩子时,共同遭遇的困境如下:

(1)缺乏相应的病理知识,在如何护理孩子方面感到力不从心。

(2)承受极大的心理压力,担心孩子的病情。

(3)承受极大的经济负担,有些无力承担巨额医药费用。

(4)很多患儿的父母都缺乏有效的支持与互助体系。

2.基于以上4点,白血病患儿的父母在面对困难境遇时,可能存在以下几方面的共同需要:

(1)增加对白血病的认识与相关知识的了解,以便更好地护理孩子。

(2)寻求社会资源,缓解家庭经济压力,使孩子得到更长效的治疗。

(3)舒缓情绪压力,建立患儿父母间的支持与互助。

3.方案设计。为实现目标,社会工作者将以小组工作的形式为白血病患儿的父母提供服务,具体小组工作方案如下:

(1)小组名称:感恩的心——告诉苍天我不认输

(2)小组目标:

总目标:协助白血病患儿父母舒缓情绪压力,增强他们遭遇困境时的应对能力,建立彼此间的互助支持体系。

具体目标:聘请专业人士讲解病理知识,增强患儿父母护理能力;举办义拍义卖,筹集爱心捐款,切实减轻患儿父母的经济压力;通过小组形式帮助成员表达情感,释放压力,舒缓情绪,增强面对困境的勇气和能力,并促使患儿父母间建立起长效的支持、互助体系。

(3)小组成员招募方式:在医院白血病病区范围张贴海报,以自愿和医院推荐结合的方式招募。

(4)小组计划设计:第一节:缘来有你;第二节:有你有我;第三节:我要学习;第四节:我不认输;第五节:感恩心情;第六节:珍重再见。(详细活动内容略)

(5)方案执行:涉及整合社区资源、提供服务、监督执行进度、处理危机等。

(6)方案评估:包括服务对象的满意度、方案执行情况及效果评估。

(解析题,20分)

小明,1 7岁,某职校学生。不久前与母亲外出时,不幸遭遇车祸,导致双腿截肢。截肢后的小明变得沉默寡言,不愿主动与人交往,与父母关系日渐疏远。职校虽然表示愿意接受小明返校读书,但由于缺乏相关经验,针对小明残状况的特殊安排迟迟没有落实,因此,小明至今没有返校。母亲感到十分自责,对小明的任何要求都尽量满足,希望能够“赎罪”。父亲因为唯一的儿子成了残疾人,认为自己是世上最“倒霉”的人,整天唉声叹气,愁眉苦脸。小明感到前途渺茫,内心十分焦虑,了解到小明的情况后,社会工作者决定介入。

问题:

1.本案例中的小明有哪些服务需求?

2.依据残疾人社会工作的教育康复模式,本案例中的社会工作者应开展哪些工作?

(解析题,20分

某社区社会工作者计划成立“手拉手”志愿者俱乐部,他运用推动居民参与的工作方法,希望动员社区中的老年人为有需求的高龄老年人提供志愿服务,社会工作者在动员低龄老年人参与时,遇到了一些问题:

部分老年人不愿意参与志愿服务,认为社区在搞形式主义,都是做表面文章,没什么实际意义,持观望态度。

部分老年人想参与,但遭到家人的反对,“子女怕我出意外,就不要给他添麻烦了,而且参加了对我自己也没有什么好处,还是算了吧。”

部分老年人对自身的能力有所顾虑,“我没有什么特长,能干些什么呀。”

问题:

针对上述问题,本案例中社会工作者在推动社区低龄老年人参与志愿服务时应采取哪些策略?并说明运用这些策略时的工作重点。

(方案设计题,20分)

某社区矫正机构计划将刑满释放人员的综合管理纳入服务范围。经调查,该社区刑满释放人员中无业者居多,但社区就业资源的利用率却较低。对此,社会工作者对有劳动能力的刑满释放人员进行了访谈,他们对社会工作者说:

“我们这种人是社会的‘渣子’,在里面蹲了那么多年,现在出来还能有啥用,什么都不会,出门坐哪路公交车都搞不定,更别说工作了。”

“到哪里人家都戴有色眼镜看我,犯了一次错误,难道要一辈子受惩罚?”

“现在找工作都得上网,我连电脑都不会用,去哪儿找工作都不知道,哪家单位会要我啊。”

“社区里适合我们的岗位不多,上次去办理就业登记,人家看了我的档案就说,好多人还安排不过来呢,你就慢慢等吧。”

“社区提供的职业技能培训,跟也跟不上。再说现在工作,都要政审,我们肯定通不过的。”

“我大字不识几个,所以要求也不高,工资高点儿,活儿轻点儿,能坐在办公室上班就可以了。”

要求:

结合本案例,以促进刑满释放人员就业为目的,从微观、中观、宏观三个层面设计服务方案(只需说明各层面具体目标和服务内容)。

(解析题,20分)

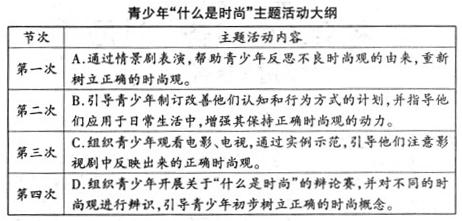

某社区青少年服务机构的社会工作者发现,该社区里有不少青少年以抽烟、喝酒、说脏话为时尚,行为也“匪里匪气”。因此,社会工作者以班都拉(Albert Bandura)的观察学习历程的步骤顺序,组织了“什么是时尚”的主题活动,改善青少年对时尚的认识。

问题:

1.依据班都拉(Albert Bandura)观察学习历程的要求,结合上述案例,分析该主题活动顺序中存在的错误,并用上表中与小组活动内容相对应的英文字母代码,重新排列小组活动节次的正确顺序。

2.结合案例说明上述主题活动主要采用了班都拉(Albert Bandura)社会学习理论中提出的哪些治疗技术。

(解析题,20分)

小军,15岁。其父工作繁忙,与小军很少交流;其母对小军要求严格,事事包办、处处操心。

期中考试时,小军的成绩降到了班级后几名,被母亲狠狠地训斥了一顿。父亲回家后,母亲又把矛头指向父亲,继而引起夫妻间的激烈争吵。小军觉得再也待不下去,第二天就离家出走了。两天后,父母在同学家里找到了小军,但小军对父母不理不睬,拒绝回家。母亲焦急万分,遂向社会工作者求助。

社会工作者与小军的母亲进行了第一次面谈,主要对话内容如下:

母亲:“辛辛苦苦养他这么大,现在他却离家出走,我实在伤心透了。请你帮帮我,尽快劝我儿子回家吧。”

社会工作者:“我很能理解你现在的心情,也愿意帮助你,我们是否可以商量一下具体该做些什么呢?”

母亲:“这是我儿子同学家的地址,你赶紧去劝劝他吧。"

社会工作者:“我听了你的讲述,觉得儿子的问题也与你平时的态度有关吧,能不能一起探讨一下呢?”

母亲:“我怎么会有问题?我对儿子倾注了这么多心血!要怪就怪我丈夫,一天到晚不在家,回家就骂儿子,一点也帮不了我,要谈你就找我丈夫去谈吧。”

社会工作者:“那你今天来找我,最希望的就是让我帮你说服儿子回家?”

母亲:“是的,请你尽快帮我吧,我实在走投无路了。"

社会工作者:“好的,我明白了你的需要,我会马上找他的。"

接案面谈就此结束。

问题:

结合本案例,指出社会工作者在上述接案面谈中没有完成的主要任务有哪些,并说明理由。

社区矫正对象赵某近日获得了一个就业面试机会,他觉得自己一无是处,而且曾经是服刑人员,肯定会遭到用人单位拒绝,所以在面试中表现得自卑、胆怯,不能自如应答,导致面试失败。

社区矫正对象陈某在快递公司上班,一次送货过程中因小事与客户发生了口角,他更加觉得客户对他们这些有过犯罪经历的人是看不起和排斥的,争吵使他丢失了来之不易的工作。

社会工作者发现不少社区矫正对象都有相似的就业困境,决定为他们举办一个就业辅导小组。

服务计划的理念、目标、主要内容如下所示:

理念(原因分析、理论基础):社会工作者在开展就业辅导服务时,发现不少社会矫正对象存在着因非理性信念而导致的自我认知偏差及对社会认同低等现象,社会工作者决定以理性情绪治疗模式为理论基础开展小组工作,帮助社区矫正对象通过改善自我认知提升就业能力。

总目标:促进社区矫正对象回归社会。

具体目标:1.改善自我认知;2.提升就业能力。

每节活动主题:

第一节:相互认识、建立小组契约、讨论小组计划。

第二节:分享就业经历。

第三节:邀请职业介绍所工作人员介绍就业信息。

第四节:参观社区矫正就业基地。

第五节:学习面试技巧。

第六节:总结、处理离别情绪。

问题:

1.分别对上述小组服务方案中的目标与活动主题的相关性,以及理论基础与活动主题的相关性作出简要评价。

2.依据理性情绪治疗模式,结合案例,修正小组目标(总目标、具体目标),修正每节小组活动主题并简要说明其内容。

方婆婆,70岁,腿脚略有不便,喜欢一个人安静地听音乐。她很伤感,感觉自己对外面的世界失去了兴趣,虽然有生活处理能力却无心照顾自己。方婆婆的子女平时都要上班,家中没有人照顾她,方婆婆的儿子在征得母亲的同意后,将她送到了离家20公里远,收费比较高的养老院。

入住养老院半年后,方婆婆还难以适应定时吃饭和定时熄灯等管理制度,也不喜欢院方组织的郊游活动.她感到既没有人可以交流谈心,也不能经常请假回家,只能呆在这个“小地方”。渐渐地她越发感到手脚没有力气,浑身不自在。针对方婆婆的情况,养老院没有提供具体的服务,方婆婆强烈要求回家。

方婆婆儿子发现社区开办了居家养老服务,内容包括家务助理、送餐、家庭病床等,价格也比较便宜,社区里有很多母亲的老朋友还有志愿者服务。方婆婆的儿子为母亲申请了居家养老服务,向社会工作者求助。

问题:

1.结合案例,指出该养老院服务存在哪些局限性。

2.依据机构照顾理论,结合案例中方婆婆的问题和需要,提出改善该养老院服务的建议。

3.结合案例,简要说明居家养老的优势。

某市工读学校甲班中,学生都是曾有过打群架、抢夺钱物、小偷小摸等不良行为的“问题”青少年。工读学校的社会工作者对甲班情况进行分析后,发现绝大多数学生都是独生子女,自我管理能力差,在原来学校都被看做是“差生”,成为老师和同学眼中讨厌的对象。

这些学生有江湖习气,在自己的圈内很讲哥们义气。工读学校专业管理人员配备不足规章制度繁多,有些管理制度相互矛盾,学校一再强调要树立老师的“权威”,经常惩罚学生,学生抵触情绪很大。现在,大多数学生都有自暴自弃的想法,有人经常自嘲:“我们就是社会的垃圾”,也有人认为:“我们是社会的弃儿”。

社会工作者在评估了甲班学生的问题后,决定运用抗逆力理论开展服务以改变学生的现状。

问题:

依据学校培养学生抗逆力的基本步骤,结合案例,设计相应的策略。

雅琴,50多岁,机关干部,丈夫在一家公司工作,收入较高,夫妇俩平时就感情不和,现在丈夫早出晚归,常在外“拈花惹草”,对家中的事不管不问,只把工资交给妻子,家里大小事情都由雅琴料理。雅琴夫妇有两个孩子,儿子30岁,他从小在奶奶身边长大,与奶奶关系亲密,至今没有固定工作,常闲待在家,雅琴看他不顺眼,两人口角不断。女儿在雅琴身边长大,母女关系十分亲密,可女儿只谈朋友不结婚,也给雅琴增添了许多烦恼。

雅琴的丈夫在其父亲去世后,将没有收入、身体有病的母亲接到家中一起生活,这给雅琴增加了负担,雅琴内心十分不满,婆媳之间摩擦不断,婆婆和儿子站在一起抗衡雅琴,女儿则站在雅琴一边。雅琴的丈夫为了避免与雅琴冲突,逃离家庭矛盾,始终保持“中立”角色,两个孩子与父亲的感情也十分冷淡。

这个家庭每天都生活在紧张的气氛中,雅琴觉得家里人在躲避她,也担心丈夫有一天抛弃她,脾气越来越暴躁。雅琴感到很孤独无助,也无法向亲友诉说苦恼,所以来到社区家庭服务中心求助。

问题:

1.用结构式家庭治疗模式,说明本案例中导致家庭问题的家庭结构状况(次系统、系统之间的边界、角色和责任分工、权力结构)。

2.依据导致家庭问题的家庭结构状况,指出该家庭中的哪些关系需要改善?

(20分)

小安,男,26岁,大学三年级时因精神疾病退学。退学后,小安在精神卫生中心接受了4周治疗后出院。小安的母亲提前退休后全身心地照顾他,但是,小安的某些社会机能仍在慢慢退化。朋友和同学开始疏远他,有些居民也因偏见而对他指指点点,这让原本就内向的小安备受情绪困扰,更加沉默寡言,越来越没有自信,整天不想出门。小安因为服药有副作用而偷偷藏药和减药,社区也没有相应的康复机构。没多久,小安的精神病再次发作。小安在3年内多次出入精神卫生中心,无奈之下,父母将其送入精神病院。

1年后,小安的病情稳定,经诊断可以出院。他想回家,想接触社会、交朋友,想学点技能从事些简单的工作。父母为了让他更好地康复,准备搬到一个环境幽静,能提供康复和职业训练的社区居住。

自从小安患病以来,父母一直觉得压力很大,很焦虑,对照料好小安既没有信心也不懂技巧,非常希望有专业人士提供帮助,医院的社会工作者准备为小安出院回家提供服务,并联络了社区的社会工作者。

问题:

1.从社会支持来源看,小安康复的哪些支持存在不足?

2.小安的需要及家人的需要分别是什么?

3.整合小安及家人的需要,基于医务社会工作的思路,写出“出院计划”的内容。