当前位置:首页 → 职业资格 → 教师资格 → 中学语文学科知识与教学能力->教学《雷雨》,教师导入:“上世纪30年代,年仅23岁的曹禺在

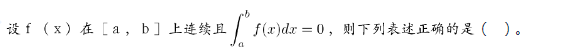

教学《雷雨》,教师导入:“上世纪30年代,年仅23岁的曹禺在清华园创作了一部四幕剧:

在幻想、憧憬、挣扎、嚎叫之后,雷雨之夜,三个爱恨交织有着火热人生的年轻人,同时踏上了生命的不归路。除了生命毁灭的沉默和黑暗之外,《雷雨》到底还有多少未解之谜 究竟还能告诉我们多少人性的启示 今天,我们就以探究者的身份,走近曹禺,走进《雷雨》。”对该教学导人的评价恰当的是( )。

导人中讲的故事是《雷雨》中最惊心动魄的情节,设置悬念调动学生“味蕾”,故A当选。步步设疑,带着问题学习比泛读故事更能抓住学生的心,“负担”一说有误,排除B;教师的语言直接影响导入的效果,设疑语言平淡不得,排除C项;“探究者”是对新课标探究式学习的实践,“不符合高中学情”一说错误,排除D项。

教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志就是( )。

在教育史上主张“不愤不启,不悱不发”的教育家是()。

心理学家所说的“危险期”或“心理断乳期”是指( )。

教育工作中做到“因材施教”、“长善救失”符合年轻一代身心发展的( )。

德育过程与品德形成过程的关系是( )。

德育过程是培养学生( )的过程。

学生从事集体活动、结交好友的场所是( )。

教师的工作目的和使命是( )。

直接决定教育目的的因素是( )。