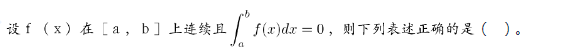

当前位置:首页 → 职业资格 → 教师资格 → 中学语文学科知识与教学能力->阅读《安塞腰鼓》教学设计(节选),回答问题。(画线语句的序号

阅读《安塞腰鼓》教学设计(节选),回答问题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的)

一、情境导入

师:【A】今天,我们要一起去一块神奇的黄土地,在它的脚下流淌着一条叫黄河的母亲河.黄皮肤黑眼睛的炎黄子孙,在这片土地上创造了五千年的中华文明。这片黄土地,曾经亲眼目睹过秦始皇横扫六合的战车,曾经亲耳聆听过汉高祖“大风起兮云飞扬”的歌声,也曾经目送过唐明皇那些浩浩荡荡西出阳关的商旅车队。直到今天,在这片位于我国西北部的神奇土地上.仍然绽放着璀璨的民间艺术之花。请同学们说说。在黄土地上有哪些民间艺术

教师操作多媒体课件展示黄土高原的画面,学生自由发言:剪纸艺术、秦腔、面塑、刺绣、布艺、度影戏、安塞腰鼓……(教师适当提示,总结)

二、腰鼓资料简介

【B】根据视频及课本上的资料,学生简要概括安塞腰鼓的有效信息.用自己的语言介绍给大家。教师播放MPEG文件,简要介绍安塞腰鼓。

三、听读

【C】播放名家范读视频材料。

学习任务:找出反复出现并标志文章脉络的句子——“好一个安塞腰鼓”。顺势让学生用

“好一个( )的安塞腰鼓”句式,对安塞腰鼓进行评价(可填词、短语、句子,最好用文中的内容)。教师播放Flash文件,学生在听读的过程中培养模仿能力,通过合作、探讨,实现对文章的整体把握。

四、朗读

【D】师:选择课文中你喜欢的部分,有感情地朗读课文。说说这部分语言上的特点,或者你喜欢的原因。学生朗读、讨论、点评,总结课文语言特点。

五、品读

师:请大家品读课文,思考你想到了什么。

(学生分组合作讨论,自由发言,挖掘文章精神内涵)

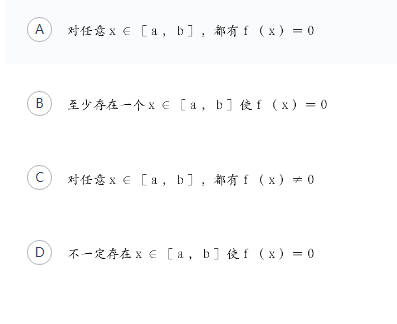

以下对这段教学设计评述正确的一项是( )。

本题考查教学实施。在情境导入部分,教师重在介绍黄土高原地区的历史感与多种民俗艺术,而只在学生发言时简单提及安塞腰鼓,这种导人并不能直接引起学生对安塞腰鼓的关注。而第二部分对腰鼓资料的介绍才是激发学生学习兴趣的开始。故A项表述有误。听读部分的教学设计,旨在培养学生的模仿能力,通过合作与探讨来实现学生对文章的整体把握。故B项表述错误。在教学内容的设计中,教师的每一次朗读设计都是有指向性的。教师在这里设计三次“读”——听读、朗读、品读,涉及三个层次:第一次是为了让学生在范读中准确切入文本解读基调;第二次是为了让学生在范读奠定的基础上,指导学生美读,从美读中体味文章气势,品味语言特色,进而加深对内涵的理解;第三次对课文整体品读,是为了拓展学生思维,提升学生认知,实现本课情感态度与价值观的教学目标。故C项表述的内容应是品读阶段的特点,C项错误。而最后的朗读部分,教师把朗读内容交给学生来选择,虽然使学生成为了课堂教学的主体,但也使学生无法从整体上去理解、掌握课文内容。故D项评述正确,本题当选D项。

教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志就是( )。

在教育史上主张“不愤不启,不悱不发”的教育家是()。

心理学家所说的“危险期”或“心理断乳期”是指( )。

教育工作中做到“因材施教”、“长善救失”符合年轻一代身心发展的( )。

德育过程与品德形成过程的关系是( )。

德育过程是培养学生( )的过程。

学生从事集体活动、结交好友的场所是( )。

教师的工作目的和使命是( )。

直接决定教育目的的因素是( )。