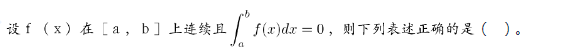

当前位置:首页 → 职业资格 → 教师资格 → 中学语文学科知识与教学能力->阅读以下材料,回答问题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的

阅读以下材料,回答问题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的)

一、【A】 初读悟情:请同学们自由朗读诗词.读准字音、读通诗词,把握此词的感情基调,并想想诗词主要写了什么内容。

感情基调:深沉凝重、悲凉愁苦。

圭要内容:词人通过描写残秋的所见、所闻、所感来充分展示她所处的冷清悲凉的环境气氛及其孤寂落寞、悲凉愁苦的心绪。

二、【B】 再读品情:请几位同学朗读诗词,同学交流朗读体会,并共同鉴赏诗词是如何来表现诗人难以排遣的深重的愁绪的。

(一)抓住词中的叠词来品读——寻寻觅觅/冷冷清清/凄凄惨惨戚戚/点点滴滴

(二)抓住词中选择的意象来品读——淡酒/秋风/过雁,黄花,梧桐

(三)抓住词中直接抒情的句子来品读——这次第,怎一个愁字了得

三、【C】 知人论世:“一切景语皆情语”。而一切情语都与词人的身世遭际息息相关。为了更深入地理解词人在词中所表达的重重叠叠的浓愁,让我们一起走进作者.看看作者的人生历程。(幻灯片展示李清照人生历程)

四、【D】 比较阅读李清照早期诗词《如梦令》其一:

1.这两首词表达的情感以及作品风格有什么不同

2.导致词人不同情感的原因是什么

这是某位高中语文教师对高中语文课文《声声慢》一课的阅读教学过程的设计,以下对其评析不正确的一项是( )。

【知识点】本题考查考生对教学设计内容的分析及文本解读能力。

【答案】C。

【解析】任何教学内容设计都是有目的的,且必然是为了达成教学目标,《声声慢》的教学目标可概括为:知识目标:学习这首词借景抒情、直抒胸臆的抒情方式。能力目标:理解词作中“愁”的深刻内涵。情感目标:指导学生直面人生的风风雨雨。由此可知教师在知人论世阶段解读词人的人生经历也不仅仅是为了让学生了解词人所在的社会环境.而主要是为了引导学生深入理解诗词所寄寓的情感。找到诗词情感的依托而设计的。对李清照身世遭际的描述会让学生“心有戚戚焉”,从而更深地体悟李清照的《声声慢》,更好地贴近词作和李清照本人。故可知C项说法片面.当选。

教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志就是( )。

在教育史上主张“不愤不启,不悱不发”的教育家是()。

心理学家所说的“危险期”或“心理断乳期”是指( )。

教育工作中做到“因材施教”、“长善救失”符合年轻一代身心发展的( )。

德育过程与品德形成过程的关系是( )。

德育过程是培养学生( )的过程。

学生从事集体活动、结交好友的场所是( )。

教师的工作目的和使命是( )。

直接决定教育目的的因素是( )。